地下鉄の駅名になっている九州大学病院

最寄り駅の「馬出九大病院前」駅は、地下鉄の駅名としては(よみがなでは)日本で最も長い駅名だと言われています。通常、長い駅名というのは、大阪の西中島南方駅や天王寺前夕陽ケ丘駅などのように、街の境目にあってどっちの街も譲らない論争になった結果2つの街の名前をつなげてみました的な感じが多いものです。しかし、馬出九大病院前は「地名+施設名」という、全国的に見ても珍しい組み合わせの駅名になっています。

閑話九大 ・・・いや、休題

駅前にある九大病院についてはここで説明するまでもなく皆さんご存知だと思います。

この九大病院、正門から入って右手には広めの庭園があり、お昼時には付近のサラリーマンやOLがベンチ等に座りランチを楽しんでいる姿を目にすることができます。

庭園には複数のモニュメントがあり、それぞれに意味がある

ここの庭園でひときわ目につくのは、高くそびえたつとあるモニュメント。近くまで行き見てみると・・・。

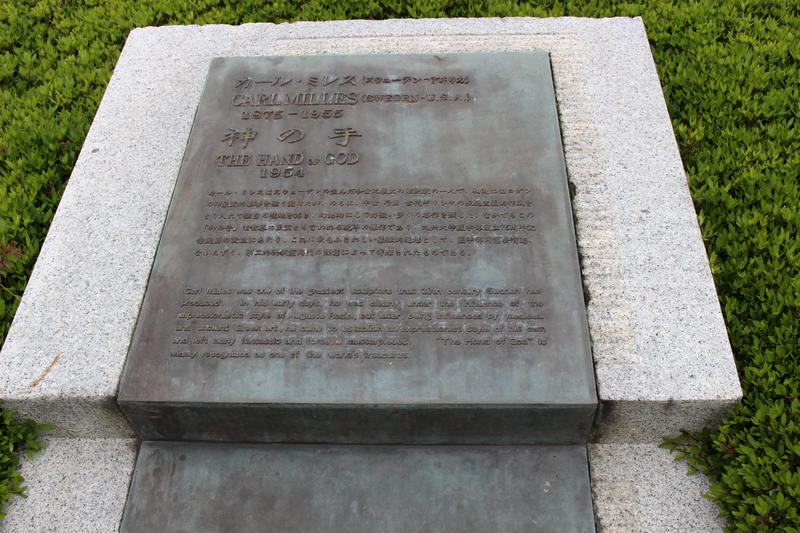

<作品名:神の手>

九大病院のシンボル的存在なのでしょう。病院紹介にも登場するこのモニュメントは、スウェーデンの彫刻家カール・スミスによる作品で、儚さと力強さを感じます。なお、筆者の友人は、「妻の手のひらの上で転がされている現実を嘆く夫の姿」と解釈したようです。独身の筆者にはその友人の肩を叩き慰めることしかできませんでした・・・。

気を取り直して庭園を少し奥へ進むと、銅像が立っています。

<大森治豊先生 銅像>

日本における開腹手術の先駆者であり、九州大学病院の前身である京都帝国大学福岡医科大学の初代教授の銅像です。

先程の「神の手」を見つめるように立っています。

明治時代に日本で初めて全身麻酔による帝王切開を成功させた「外科の神様」とも言われている大森治豊先生、当時の人達にとってはまさにこの先生が「神の手」の使い手であったということなのでしょう。

そして、少し木陰になっている駐車場付近の通路にはこのようなモニュメントがありました。

<慰霊塔 崇高な精神>

モニュメントの近くにある説明にはこのように書かれています。

「九州大学白菊会は、医学の発達に寄与するため九州大学医学部歯学部に自らの遺体を無条件無報酬で献体することを目的として(中略)感謝と尊敬の念を表す証として慰霊塔の建立を計画した」

文字通り崇高な精神を持った方々を慰霊するモニュメントですね。医学の発展に寄与していただいた先人達に感謝です。

もう少し奥まで進んでいきましょう

この九大病院、敷地が広大であるため、通りにはそれぞれ医学界に足跡を残した人達の名前を付けているようです。

このような案内看板を敷地内で数多く見かけることができました。

先程の庭園から外来診療棟の前を通りすぎ、基礎研究A棟の前まで来ると、メディア等でも数多く紹介されている「利休釜掛の松」があります。

千利休が野点をした場所として有名ですね。

最後に

今回は一般人(?)には普段あまり縁のない大学病院敷地内をぶらぶら歩いてみました。東公園やゆめタウン周辺等、馬出エリアには他にも魅力的なスポットが数多く存在します。

しかし、命の尊さを再認識させられる天災が起きた後だけに、今回は敢えてここに着目してみた次第です。

敷地内では、多くの若い学生たちが大森治豊を夢見て勉学にいそしんでいる姿を目にすることもできます。明日のご近所に住んでいる方はもちろん、遠くの方も一度ゆっくりと散策してみてはいかがでしょうか。