住んでいる街について、意外と知らないことってありますよね。

観光客気分で地元を歩いてみると、面白い発見があります。

というわけで、今回は博多の寺町を散策してみました。

博多駅から徒歩5分ほどのところにある「博多千年門」からスタート。

平成26年3月に完成したこの門は、江戸時代にあったとされる博多の入り口の門、「辻堂口門」がそのモデル。

門をくぐって振り返ると、「萬年正続」の文字が。千年も万年も長く栄えることを記念した言葉なのだそうです。

千年門のすぐそばにある「承天寺」は、仁治3年(1242)に宋出身の貿易商・謝国明が施主となって創建された、歴史あるお寺です。

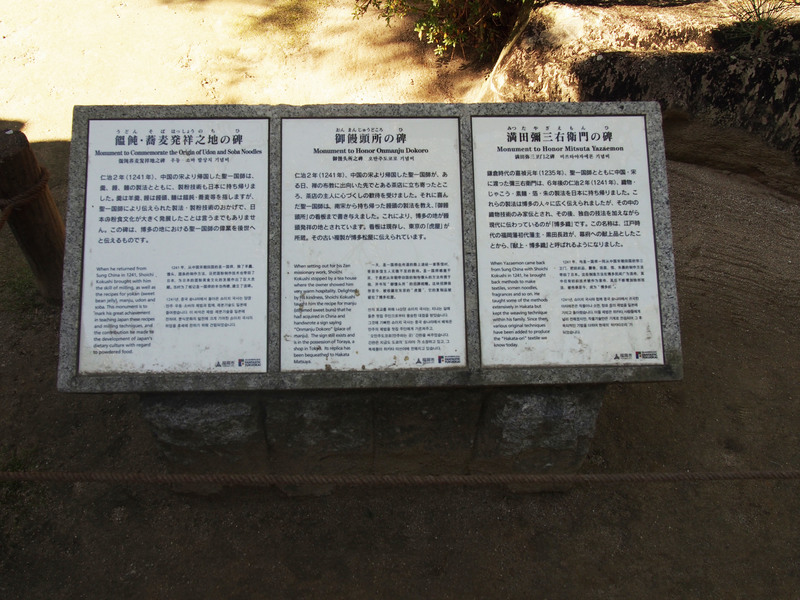

ここには「饂飩蕎麦発祥之地」「御饅頭所」の碑があります。

承天寺を開山した聖一国師は嘉禎元年(1235)に宋へ渡り、帰国後、仏教以外にもさまざまな宋の文化を伝えました。

その代表的なものが、うどん・そば・饅頭・羊羹などの製法だったそうです。

最近ブームの「博多うどん」は、日本における「粉もん文化」のルーツなのかもしれません。

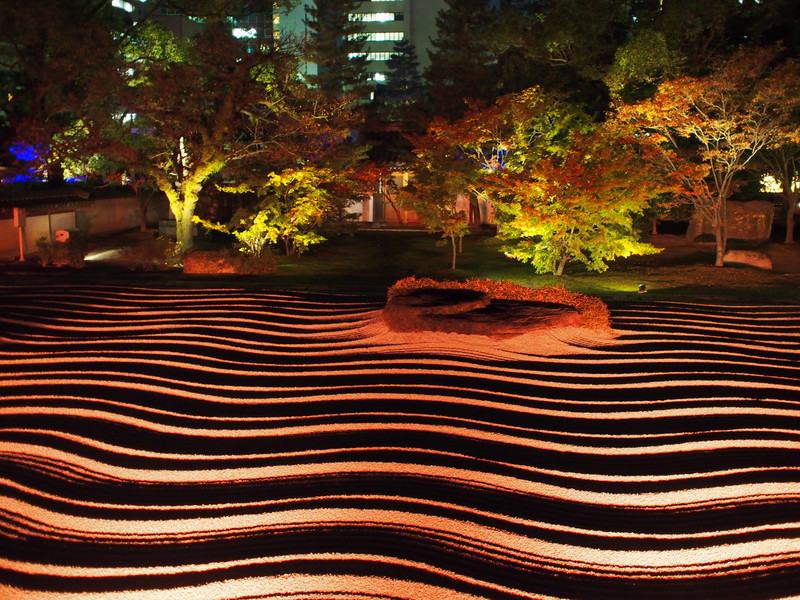

毎年秋に行われる「博多ライトアップウォーク」では枯山水庭園もライトアップされ、とても幻想的。

(写真は2015年のもの)

こちらは通常は一般開放されていませんので、次の「博多ライトアップウォーク」でぜひ。

御供所町の交差点を渡って左手にすすみ、すぐに右の路地に入ると、ここからはまさに寺町。

御供所通りにはたくさんの寺院が立ち並びます。

建久6年(1195)に源頼朝が施主となり、禅宗の祖である栄西禅師が開いた日本で最初の本格的な禅寺「聖福寺」。

その周辺は、博多駅から近い場所とは思えないくらいの静寂に包まれ、美しい小道もあって散策にぴったりです。

仏教は6世紀に大陸から伝わったとされていますが、博多の寺院は外交の窓口として、いわゆる大使館や貿易基地のような役割も果たしていたのだそうです。

現在、アジアのゲートウェイと言われている福岡は、この時代から国際交流の基点だったのですね。

さて、御供所通りから疎開道路に入り、情緒ある博多塀に沿って進んでいくと、突如、結構な勢いで下る短い坂が現れます。

反対側から見るとこんな感じ。

ちょうどそのあたりに「蓮池町」と「上魚町」の境界を示すプレートがありました。

旧蓮池町は聖福寺の蓮池があった辺りで、平安時代に平清盛が作らせた日本初の人工港「袖の湊」の湿地帯だったそうです。

この高低差は、大昔ここが海だった名残りかもしれませんね。

そして、この辺りには古民家や昔ながらの長屋を生かしたお洒落なお店も点在しています。

御供所公民館の隣には、レトロな銭湯もありました。今は営業されていないそうですが。

「ゆ」の文字のネオンに光が入るとどんな感じになるんだろう、とワクワクしてしまいました。

近代的なビルが立ち並ぶ大博通りから一本通りを隔てただけで、いろんな時代の博多の面影を感じることができます。